서 론

재료 및 방법

풋거름작물 재배, 시료채취 및 분석

질소 생산성 분석

토양 이화학성 분석

통계분석

결과 및 고찰

재배 토양의 이화학적 특성

풋거름작물 예취 높이에 따른 수량 및 질소 함량

풋거름작물 예취 높이에 따른 질소 생산량

적 요

서 론

풋거름작물은 작물의 생육활동이 유지되는 시기에 토양에 환원하여 양분을 공급하는 작물로 주로 비경작기인 가을에 파종하여 이듬 해 봄 주작물을 재배하기 2주 전에 토양에 환원한다. 풋거름작물은 재배기간 동안 토양유실 방지, 잡초억제, 경관조성 등 다양한 효과가 있으나 실질적으로는 토양 유기물 증진과 화학비료 대체 효과가 가장 큰 것으로 보고되고 있다. Constantin et al. (2011), Hwang et al. (2015)은 풋거름작물은 화학비료의 대체효과가 크며, Cherr et al. (2006)와 Silva et al. (2020)은 토양 질소의 손실을 방지하고 작물의 질소 흡수와 이용 효율성을 개선할 수 있다고 하였다.

풋거름작물은 크게 볏과작물과 콩과작물로 나뉘는데 볏과작물인 호밀은 빠른 생육으로 생체 수량은 높으나 콩과작물에 비하여 질소함량이 낮고 탄질율이 높다. Malone et al. (2022)은 풋거름작물-콩 작부체계에서 동계에 풋거름작물로 호밀을 재배 한 후 환원하면 주작물인 콩에 질소를 공급하는 효과가 있다고 하였다. 또한, 간척지에서 토양의 지력 증진과 양분 공급을 위한 풋거름작물의 재배효과가 다수 보고되었다(Jeon et al., 2009; Sohn et al., 2009). 콩과작물 헤어리베치는 식물체 내 질소 함량이 높고 C/N율이 낮아 무기화가 볏과작물에 비해서 빨리 진행되어 풋거름작물로 용이하다. 또한, 공중질소고정을 통해 무기질 비료의 대체효과가 높은 것으로 알려져 있다(Cline & Silvernail, 2002; Campiglia et al., 2010). Becker et al. (1995)에 의하면 콩과작물은 45~60일의 짧은 생육기간임에도 80~100 kg N ha-1의 높은 질소 축적하였으며, 풋거름작물로 100 kg N ha-1를 토양에 환원하는 경우 후작물의 수확량이 10~43% 증가한다고 하였다(Talgre et al., 2012).

새만금간척지는 모래 함량이 70% 이상이며 점토함량, 유기물 함량 및 양분보유능이 일반 농경지의 1/10 수준으로 낮아 작물 생산에 불리한 환경 조건을 가지고 있다. 따라서 본 연구의 목적은 새만금간척지 풋거름작물-콩 작부체계에서 콩의 질소 요구량을 대체하기 위한 풋거름작물의 적정 예취 높이를 설정하기 위하여 수행하였다.

재료 및 방법

풋거름작물 재배, 시료채취 및 분석

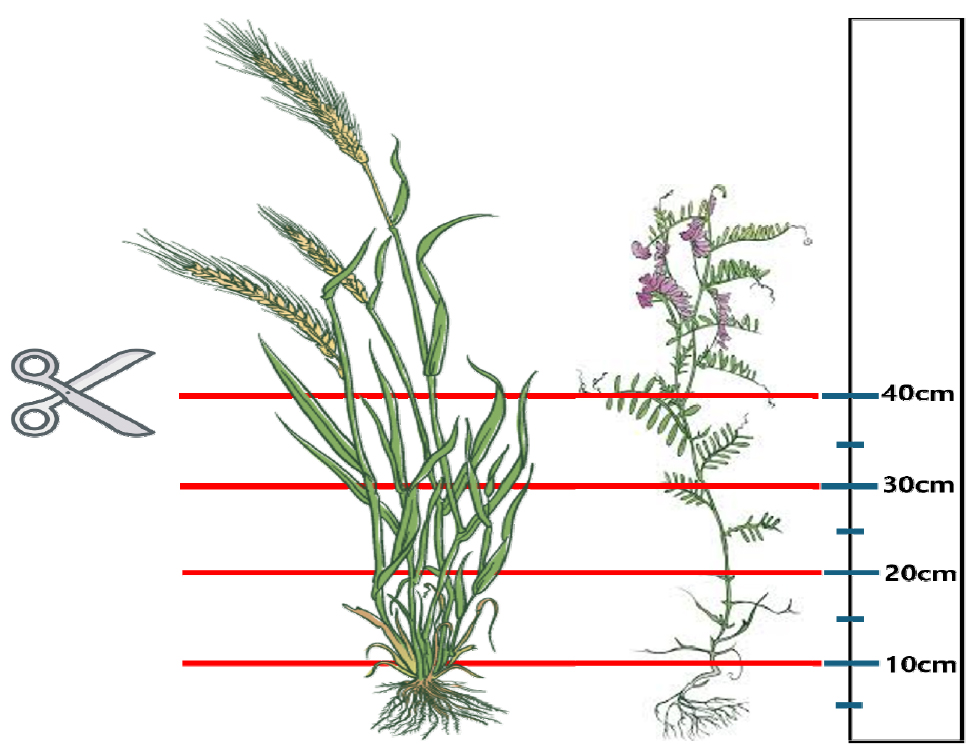

본 시험은 국립식량과학원 새만금간척지 시험포장(김제시 광활면)에서 2023년 11월부터 2024년 5월까지 수행되었다. 풋거름작물인 호밀(볏과작물)과 헤어리베치(콩과작물)를 대상작물로 하여, 호밀은 국내 육성품종인 곡우, 헤어리베치는 호주에서 수입한 카펠로(Capello) 종자를 파종하였다. 본 시험의 총 면적은 2700 m2 이었으며 처리구는 10 m × 30 m 로 처리구 면적이 300m2 이 되도록 설정하였다. 모든 처리구의 배치는 난괴법 3반복으로 구성하였으며, 시험 처리구는 호밀 단일파종(R100), 헤어리베치 단일파종(H100), 호밀(50%)과 헤어리베치(50%) 혼합파종(R50/H50)으로 처리하였다. 호밀(140 kg ha-1)과 헤어리베치(60 kg ha-1)의 파종은 30 cm (줄) × 5 cm 간격으로 11월 15일에 줄뿌림 하였다. 비료공급량은 농촌진흥청 표준시비량인 질소-인산-칼리=30-30-34 kg ha-1를 전량 기비로 시용하였으며, 기타 재배법은 농촌진흥청 표준재배법에 준하였다(Fig. 1).

풋거름작물은 2024년 5월 16일에 1 m × 60 cm 면적의 식물체를 3반복으로 채취하여 수량을 조사하였다. 채취한 시료를 예취 높이에 따른 풋거름작물의 수량과 질소 생산량을 조사하기 위하여 실험실에서 10 cm 간격 (하단부부터 10, 20, 30, 40 및 40 cm 이상)으로 절단하여 절단한 식물체를 건조 (80℃, 72시간) 후 건물중을 측정하고 ha당 수량으로 환산하였다(Fig. 2).

질소 생산성 분석

질소 생산성은 예취 높이에 따른 건물중과 원소분석기 (Elemental, Vario MAX Cube, Germany)를 이용하여 분석한 식물체 질소함량(Total Nitrogen (%))을 곱하여 산출하였다.

토양 이화학성 분석

토양 시료는 2023년 11월 풋거름 작물 재배 시험 전과 2024년 5월 16일 풋거름 작물 시료 채취 시기에 작토층 (0~20 cm)을 균일하게 채취하여, 건조 후 2 mm 체로 거른 토양을 분석시료로 사용하였다. 토양분석은 농촌진흥청 농업과학기술 연구조사분석기준(RDA, 2013)에 준하여 토양 pH와 EC (Electrical Conductivity)는 시료 (1): 증류수(5)의 비율로 침출하여 pH-EC 측정기(Thermo, Orion Star A215, Thermo, Indonesia)로 측정하였다. 유효인산 함량(available phosphate)은 Lancaster법을 이용하여 침출 한 후, 비색정량기(Libra S80, Biochrom, England)로 720 nm에서 측정하였으며, 치환성양이온 함량은 1N-NH4O-Acetic acid (pH 7.0)로 침출하여 ICP-OES (Varian, Vista-MPX, USA and Agilent Technologies, 5800 ICP-OES, USA)로 분석하였다. 토양 유기물 함량은 원소분석기(Elemental, Vario MAX Cube, Germany)를 이용하여 총 탄소 함량을 구하고 계수(1.724)를 곱하여 계산하였다.

통계분석

토양화학성, 수량 및 질소 함량 결과의 처리 간 평균을 비교하기 위해 통계프로그램(RStudio, version 4.2.2)을 이용하여 유의수준 p<0.05에서 분산분석(ANOVA, Analysis of variance)을 수행하고 유의성이 있는 경우 Tukey-HSD 방법으로 사후검정을 하였다.

결과 및 고찰

재배 토양의 이화학적 특성

시험 토양의 화학적 특성은 Table 1과 같이 토양 pH는5.4로 작물 재배 농경지 적정범위보다 약간 낮았고 염농도 (EC)는 0.2 dS/m로 간척지임에도 염농도가 낮아 작물재배가 가능할 것으로 판단되었다. 그러나 작물 생산성에 영향을 주는 토양 유기물 함량(5.2 g kg-1), 유효인산(34.9 mg kg-1) 및 치환성 칼슘(1.1 cmol kg-1) 함량은 밭토양 적정범위(NIAS, 2022)보다 현저히 낮아 작물의 안정적인 생육과 수량 확보가 어려울 것으로 여겨진다. 치환성 칼륨과 마그네슘 함량은 적정범위와 큰 차이를 보이지 않았다. 따라서, 간척농지에서 작물 재배를 위해서는 토양의 유기물, 유효인산 및 치환성 칼슘함량을 개선해야 할 필요성이 있다.

Table 1.

Soil chemical properties of green manure crop cultivation in Saemangeum reclaimed land.

| Time |

pH (1:5) |

EC (dS/m) |

OM (g kg-1) |

Av. P2O5 (mg kg-1) | Ex. cations (cmolc kg-1) | ||||

| K | Ca | Mg | Na | ||||||

| Before | 5.4b | 0.20b | 5.2ns | 34.9c | 0.4b | 1.1c | 2.1ns | 0.20a | |

| After | R100 | 7.1a | 0.28a | 5.4 | 109.6ab | 0.62a | 1.8b | 2.3 | 0.10b |

| R50/H50 | 7.0a | 0.27a | 6.6 | 138.2a | 0.69a | 2.0a | 2.2 | 0.06b | |

| H100 | 7.0a | 0.25ab | 4.8 | 57.5bc | 0.68a | 1.7b | 2.3 | 0.06b | |

| Optimal range1) | 6.0-7.0 | - | 20-30 | 300-550 | 0.5-0.8 | 5.0-6.0 | 1.5-2.0 | - | |

1)Optimal range: NIAS (2022)

풋거름작물 재배 후 토양의 화학적 특성은 화학비료를 시용하고 풋거름작물을 재배한 결과 시험 전에 비해 토양 pH, 유기물 함량과 유효인산 함량 등 대부분의 이화학성이 증가하였다. 풋거름작물 처리 간에는 R100, R50/H50에서 유효인산 함량이 H100보다 더 높았다. Choi et al. (2018)에 의하면 헤어리베치 재배 후 유효인산의 차이가 뚜렷한 차이를 보이지 않았으며, Bak & Lee (2021)는 동계 호밀 재배는 유효인산 증가에 효과적이었다고 하였다. 또한 호밀은 콩과작물에 비해 높은 인산 고정 효과를 가지므로(Seo et al., 2000) 호밀 처리구와 호밀의 영향을 받은 혼파처리구에서 높은 토양 내 인산 함량 증가가 나타난 것으로 판단된다.

풋거름작물 예취 높이에 따른 수량 및 질소 함량

풋거름작물 처리에 따른 초장과 건물생산량은 Table 2에서 보는 바와 같다. 초장은 R100에서 154.1 cm였고, H100에서 77.7 cm, R50/H50은 호밀 180.3 cm, 헤어리베치 95.6 cm로 단일 파종에 비해 유의적으로 증가하였다. 풋거름작물 처리구 별 건물 생산량은 R50/H50 (5,016 kg ha-1)> R100 (4,460 kg ha-1)> H100 (1,927 kg ha-1) 순으로 나타나 호밀+헤어리베치 혼파가 건물 생산에 가장 효과적이었다. Yoon et al. (2019)에 의하면 혼파 처리구에서 단파 처리에 비하여 단위면적당 생산량이 증가하는 것으로 나타났으며, Jeon et al. (2009, 2012)의 연구에 따르면, 볏과와 콩과를 혼합 재배하면 콩과작물 뿌리혹의 무기화로 헤어리베치는 호밀에 양분을 공급하고, 직립성인 호밀을 헤어리베치와 같은 콩과작물이 지지대로 이용하여 수량이 증가할 수 있다고 하였다. 혼파 재배가 단파재배보다 높은 수량이 나타난 본 연구 결과와 일치하였다.

Table 2.

Plant height and biomass (dry weight) of rye and hairy vetch using mono or mixed seeding.

| Treatment |

Plant height (cm) |

Total biomass (dry weight) (kg ha-1) | |

| R100 | 154.1±1.3b† | 4,460±921a | |

| R50/H50 | R50 | 180.3±6.6a | 5,016±384a |

| H50 | 95.6±5.3c | ||

| H100 | 77.7±1.5d | 1,927±346b | |

예취 높이에 따른 풋거름작물 처리구의 건물생산량은 Table 3에 나타난 바와 같다. 건물 수량은 예취 높이가 증가할수록 높아졌으며 모든 예취 높이에서 R100 처리구에서 가장 많았고, R50/H50 처리구, H100 처리구 순이었다. 가장 낮은 예취 높이인 0~10 cm에서 ha당 건물중(kg)은 R100 (1,076), R50/H50 (593), H100 (55.6)으로 나타났다. R100처리구는 0~40 cm 예취 높이에서 유의성이 나타났으며, H100처리구는 0~20 cm 예취 높이에서 유의성이 나타났다. 건물 수량으로만 판단하였을 때는 볏과작물인 호밀의 높은 생산성으로 0~30 cm 예취 높이의 환원으로도 헤어리베치 전량 환원보다 높은 환원량을 나타냈다.

Table 3.

Green manure crop dry matter at different cutting heights.

풋거름작물의 예취 높이에 따른 질소 함량은 Table 4와 같이 0~40 cm까지 예취 높이에 따라서는 R100, R50, H100 각각의 처리구에서 차이가 나타나지는 않았으나 재배 방식에 따른 처리구를 비교하였을 때는 모든 예취 높이에서 H100, R50/H50, R100 순으로 나타났다. R100 처리구에서 0~10 cm에서 0.22%, 0~20 cm 0.24%, 0~30 cm 0.25%, 0~40 cm 0.28%로 나타났는데 동일 예취 높이에서 R50/H50처리구에서 N 함량이 약 3배 이상 높게 나타났다. 이는 헤어리베치-호밀 혼합의 N함량이 호밀 단일 재배보다 150% 높게 나타났다는 연구결과와 같은 경향을 나타내었다(Thapa et al., 2018). 또한, 헤어리베치 처리구의 N 함량이 3% 이상으로 나타난 기존 연구 결과(Jeon et al., 2009)와 달리 간척지에서는 N함량이 약 60% 수준으로 낮게 나타났다.

Table 4.

Green manure crop nitrogen by different cutting heights.

풋거름작물 예취 높이에 따른 질소 생산량

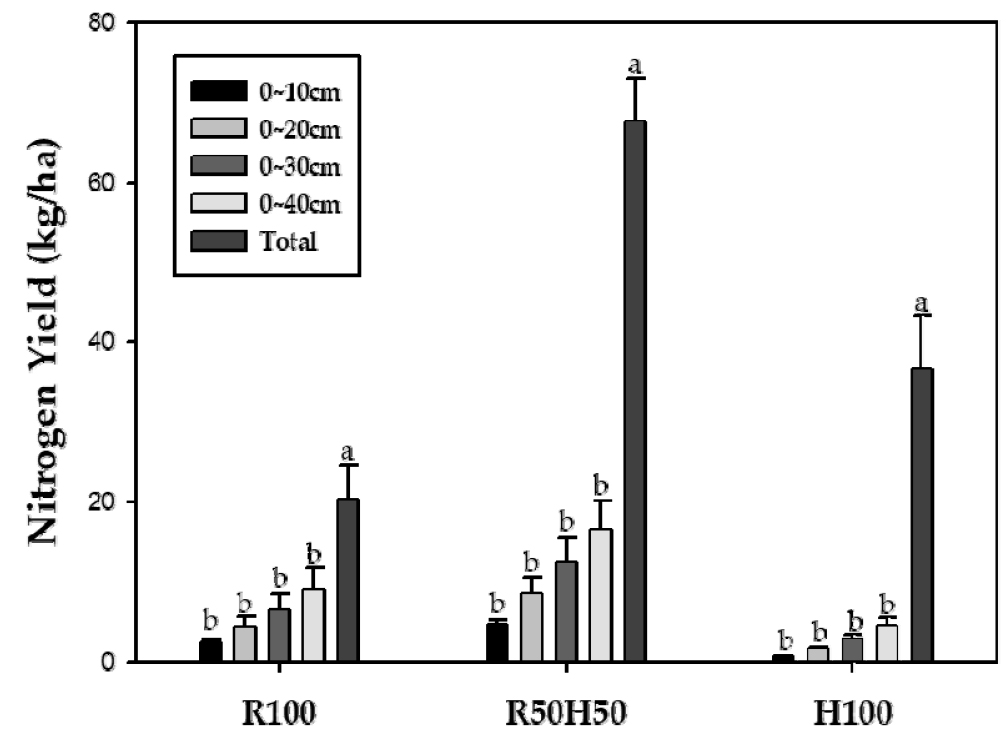

풋거름작물 예취 높이에 따른 ha당 질소공급량은 Fig. 3에 나타낸 바와 같다. 건물 함량과 N함량을 이용하여 계산한 풋거름 작물 처리구 별 ha당 질소생산량은 0~10 cm에서 R100 2.4 kg, R50/H50 4.6 kg, H100 0.7 kg, 0~20 cm에서 R100 4.4 kg, R50/H50 8.6 kg, H100 1.6 kg, 0~30 cm에서 R100 6.5 kg, R50/H50 12.5 kg, H100 2.8 kg, 0~40 cm에서 R100 9.0 kg, R50/H50 16.5 kg, H100 4.5 kg, 전량 환원 시 R100 20.3 kg, R50/H50 67.7 kg, H100 36.6 kg으로 나타났다. 모든 누적 예취 높이에서 R50/H50 처리구의 질소 생산량이 가장 높게 나타났는데 이는 혼합처리구에서 헤어리베치 처리구의 파종 비율이 46%를 초과하였을 때 가장 높은 단파처리구보다 많은 N을 생산할 수 있다는 기존 연구결과(Thapa et al., 2018)와 같은 경향이었다.

새만금간척지 풋거름작물-콩 작부체계에서 콩의 질소 요구량(60 kg ha-1)을 기준으로 풋거름작물의 예취 높이에 따른 질소 대체율을 보았을 때 10 cm를 환원하였을 때는 R100 4%, R50/H50 7.7%, H100 1.2%의 질소공급이 가능하였으며, 20 cm 환원 시 R100 7.3%, R50/H50 14.3%, H100 2.7%, 30 cm 환원 시 R100 10.8%, R50/H50 20.8%, H100 4.7%, 40 cm 환원 시 R100 15%, R50/H50 27.5%, H100 7.5%, 전량 환원하였을 때는 R100 33.8%, R50/H50 113%, H100 61%로 R50/H50 처리구에서는 콩 질소 요구량의 전량 대체가 가능하였다. 이에 따라 전량 환원하는 것이 질소를 공급하는 측면에서는 가장 유리하였으나 호밀과 헤어리베치를 혼파한 처리구에서 최소한 30 cm 이상을 토양에 환원한다면 콩 질소 요구량의 20% 이상의 대체가 가능하였다. 다만, 호밀과 헤어리베치 혼파는 217 kg ha-1의 질소를 생산하여 봄에 주작물 재배 시 화학 비료 대체가 가능하다는(Jeon et al., 2009) 선행연구 결과와 다르게 간척지에서 풋거름작물을 재배 시 질소 생산량이 30% 수준으로 낮게 나타났다.

적 요

본 연구는 새만금간척지에서 볏과와 콩과 풋거름작물을 재배하여 토양에 환원함으로써 질소비료 대체효과를 얻기 위하여 풋거름작물의 예취 높이를 달리하여 건물 생산량 및 질소 함량을 분석하였다. 새만금간척지에 풋거름작물-콩 작부체계로 재배할 때 풋거름작물을 통하여 다음 작물인 콩에서 요구하는 질소 비료의 대체 효과를 분석하여 풋거름작물의 적절한 예취 높이를 설정하고자 시험을 수행하였다.

1. 새만금간척지에서 풋거름작물을 재배하면 토양 중 유기물함량과 유효인산 함량이 증가하였으며 풋거름종류 간에는 R100, R50/H50 처리구가 H100처리구보다 좋았다.

2. 풋거름작물의 건물수량은 R50/H50, R100 처리구에서 높았고 H100 처리구는 건물수량이 많지 않았으며, 풋거름작물 예취 높이가 높을수록 건물 수량은 증가하였다.

3. 생산된 풋거름작물을 전량 환원하면 R100은 20.3 kg ha-1, R50/H50구는 67.7 kg ha-1, H100구는 36.6 kg ha-1의 질소가 생산되어 콩 재배에 필요한 질소비료 표준시비량 60.0 kg ha-1 이상의 질소비료가 생산되었다.

4. 콩 재배 질소비료 대체를 위해서는 전량 환원하는 것이 유리하였으나 부분 공급 시 질소비료를 20% 이상 대체하기 위해서는 환원하는 풋거름작물의 예취 높이는 최소한 30 cm 이상 필요하였다. 이 때 질소비료 공급량은 콩 표준시비량 대비 R100 10.8%, R50/H50 20.8%, H100 4.7%를 대체할 수 있었다.